Блокада — Волга — Ленинград. О войне и дороге домой рассказал блокадник Станислав Белинский

31 июля 2025 | 17:30| ОбществоГлава местной администрации округа Северный Наталья Шилова поздравила с 95-летием одного из старейших жителей муниципалитета — Станислава Станиславовича Белинского. В муниципальном округе, на улице Демьяна Бедного, юбиляр с супругой живет вот уже больше тридцати лет. После юбилея он рассказал нам историю своей жизни, поделился драматичными воспоминания о детстве в блокадном Ленинграде и эвакуации.

Наш герой родился 13 июля 1930 года в Ленинграде. Вместе с матерью, старшей сестрой и тётей он жил в квартире в Перекупном переулке… пока 22 июня 1941 года не началась Великая Отечественная война. Станислав Станиславович помнит самые первые бомбежки города:

«Первая бомбежка в нашем районе была по углу Невского проспекта (тогда − проспекта 25 Октября − прим. ред.) и Перекупного переулка: мы, дети, тогда проспали ее и даже не слышали. А вот во второй раз, 21 августа, когда уже вовсю начали обстреливать город, бомба упала посреди улицы, около угла нашего дома. Я тогда стоял у окна, рядом был столик, а на нем ваза в виде бочки. Сестра в это время чистила картошку, которую мы сумели достать. И вдруг она крикнула мне: «Отойди от окна!» Только я отошел от него к стенке, как произошел взрыв. Все было в дыму, стекла вылетели, рамы распахнулись, цветы из вазы разбросало по полу. На большой стол посередине комнаты обрушился с потолка огромный кусок штукатурки. Пыль, ничего не видно, мы − к двери, а её заклинило. Мы выбрались в маленькую вторую комнату, а там уже была, к счастью, узкая дверь в кухню. Там мы и сидели, никуда не выходили».

Зимой семья ходила на Неву за водой, потому что от угла Перекупного переулка с проспектом Бакунина было совсем недалеко до Синопской набережной (тогда называлась Калашниковской — прим. ред.) Воду возили на санках от проруби у спуска.

Позже детей отправили в детдом, так как следить за ними было некому: мать уехала, тетя отправилась на рытье окопов. Она работала в охране завода имени Степана Разина, на котором во время войны продолжал действовать один цех, и очень помогала племянникам. Станислав Станиславович рассказал:

«Нас отдали в детдом − и спасибо, что отдали, хотя было тяжело. Мы-то пришли туда чисто одетые, а некоторые другие дети были в жутком состоянии, по ним бегали вши. Но в детдоме, по крайней мере, три раза в день кормили, и мы были вместе с сестрой: мне тогда было 11 лет, а она − на полтора года старше. Там мы провели время до эвакуации: нас вывезли по Дороге Жизни. Мы отправились в путь 1 апреля 1942 года: это я хорошо помню, потому что когда мы ехали в автобусе, то все время поднимали ноги: на полу была вода, ведь лёд на Ладоге уже таял. Практически сразу после нашей эвакуации ледовую дорогу закрыли».

Из Кобоны, куда прибывали эвакуируемые, дальнейший путь детей лежал в Кострому. Наш герой вспомнил, что ему досталась верхняя полка в вагоне поезда. Большинству детей такие не нравилось, потому что оттуда нельзя толком смотреть в окно, но зато там было теплее. Детей угостили печеньем и маслом, от которых они успели отвыкнуть за полгода в блокадном Ленинграде. Станислав Белинский поделился воспоминанием о том, как по пути они видели даже зенитный бой:

«Смотрю − летит самолет, как красиво! Оказалось, что он немецкий, и наши по нему открыли огонь трассирующими пулями. Воспитатели, по привычке, спрятались под вагон, а мы, кто где был, так и остались. Кто-то, пока воспитатели не видели, взял себе лишнее печенье. На самом деле, мы уже привыкли к этому: еще в Ленинграде лежишь, бывало, ночью, и слышишь этот звук: «Уууу!» Гадаешь, где это, а утром узнаешь: оказывается, на 5-й Советской, далеко, было попадание. Практически каждую ночь такое случалось, ведь немцы бомбили город, в основном, по ночам».

В Костроме дети пробыли какое-то время, а затем их отправили вниз по Волге, в село Чернопенье. В 14 лет сестра Станислава Станиславовича пошла работать на фабрику «Красное знамя» в городе, а он периодически приезжал в гости на теплоходе. В 1944 году наш герой и сам пошёл работать, но практически сразу решили вернуться на родину:

«После окончания блокады стали вербовать тех, у кого была ленинградская прописка, возвращаться в город. А у нас ведь оставалась квартира. Сестра отказалась возвращаться в первой партии, чтобы не разлучаться со мной. Когда мне исполнилось 14 лет, мы смогли вернуться уже вместе. Была зима, я по берегу Волги шел в Кострому почти 20 километров. Мне сказали: «Там тебя подберут, не заблудишься!» Так и случилось: как Ломоносова по дороге в Москву, меня подобрали и довезли».

В Ленинграде Станислав Белинский устроился работать на завод маляром: это было уже летом 1945 года. Позднее юноша начал выбирать себе постоянную профессию, ему предложили работать модельщиком по дереву. Станислав Станиславович продолжил:

«Я спросил, что это за работа: это столяр? Нет, ответили мне. Я и сам толком тогда не знал, что это такое. Мы пришли на предприятие, там нас начали учить делать табуретки. Потом стали создавать из дерева модели машин, механизмов, корпусов и деталей, которые затем шли в производство уже в металле».

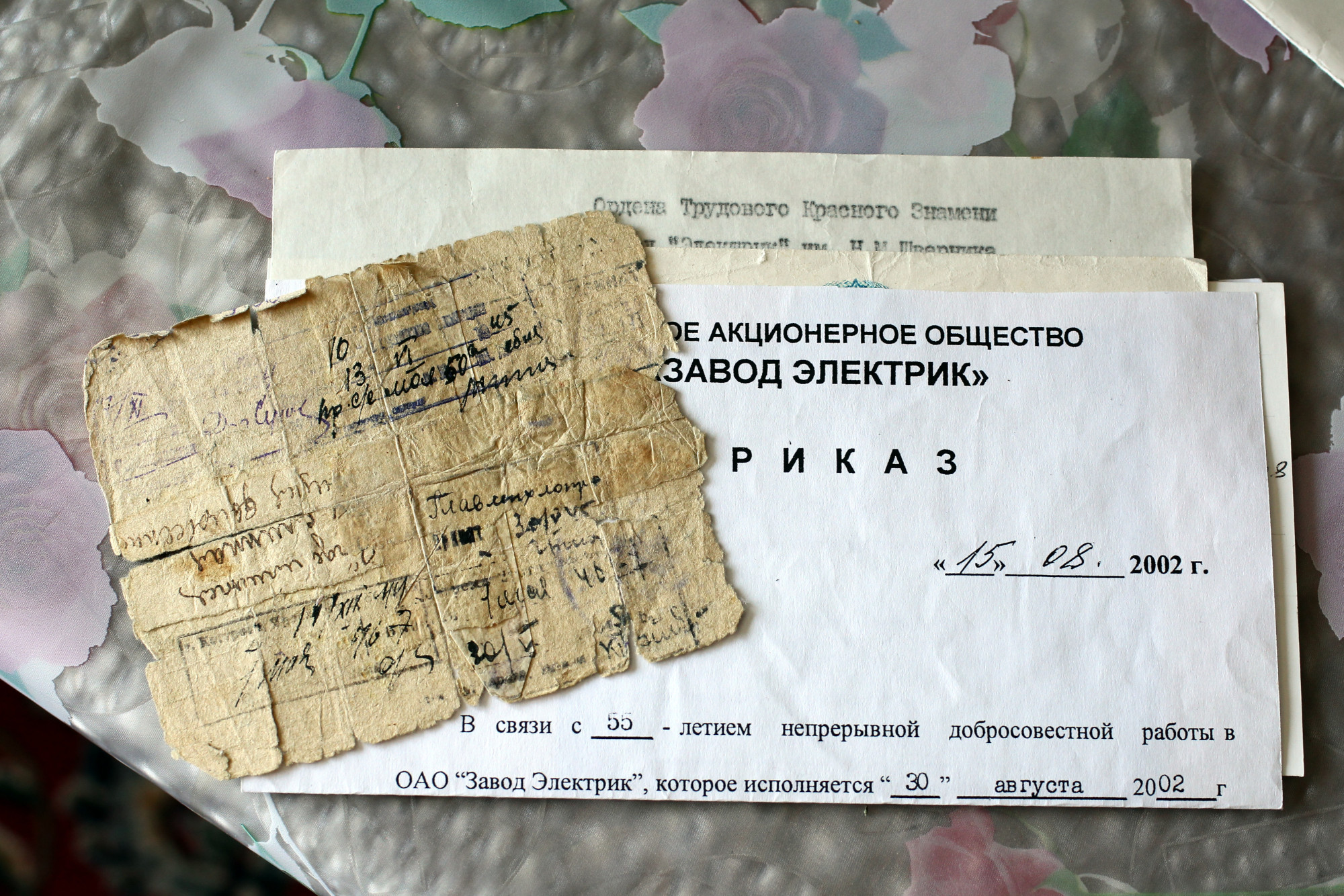

Всю свою трудовую карьеру Станислав Станиславович посвятил одному предприятию − заводу «Электрик» имени Шверника. Там он проработал целых 60 лет. Все, что он изучил в рабочем процессе, пригодилось ему и дома: в его квартире есть сделанные собственноручно лампы, ящички и большой шкаф.

Подготовил Илья Снопченко / ИА «Диалог»